« vol.35 千葉県 湯浅花園(後編) |

トップ

| vol.37 沼田弘樹さん&常陸野カーネーション組合 »

2007年4月 1日

vol.36 群馬県 さかもと園芸

今回お邪魔したのは群馬県の桐生市黒保根町。

「クロホネ町」と読みますが、「黒骨

」(←これだとちょっと不気味)ではありません、くれぐれも。

群馬県民なら誰でも知っている「上毛カルタ」で、“つ”で始まるフレーズは“ツル舞う形の群馬県”、

しかも「つ」はプレミアムカードで、これをゲットすると特別点がもらえるという切り札なのです!

そのフレーズの通り群馬県は鶴が舞っているような形をしています。

今回訪問させていただきました

さかもと園芸さんは、その鶴の左羽の付け根の辺りに所在する桐生市にあります。

おっとヤバイ!

これからアジサイの大家であるさかもと園芸さんを訪問するというのに、私はアジサイのことを何も知らないではないか!

緊急事態発生!

道中、車の中で必死に基本の「き」を勉強いたしました!

?アジサイの「花」と呼ばれる部分はどこか分かりますか?

実は↓これです。

この写真の中心部分の「ポチッ」としている部分が花です。これを装飾花、或いは中性花といいます。

→ここまですらっと出てきたら、あなたもまさに

“アジサイプロフェッショナル”!

略して

“アジプロ”。

でもまだまだランクCね。

写真は蕾の状態です。

?では一般的に花と思われがちな花びらのような“あの部分”は何にかというと、「ガク」になるわけです。

この花びらのように開いているのは「ガク」。英語でSepal(セパル)。

“アジプロ”としてはこれもすらっと出てくるよーに。クリアできたらランクB。

はい、次。

?じゃあ、真中のこのつぶつぶは何さ?↓

これも花です、花!

これを「両性化」といいます。

つぶつぶは蕾の状態で、これが咲くと5つの花びら(Petal:ペタル)がきれいに割れて、中から雌しべ(Pistil:ピスティル)と雄しべ(Stamen:ステイメン)がぺこっとお目見えするわけですね。

ハイ!これであなたもアジプロ、ランクAに認定されました!

さて、とりあえずの焦燥感も拭い去れたところで、ウンチク号が首都高を抜けて舞い降りたのは佐野藤岡インターチェンジ・・・ここまで2時間!

佐野藤岡といえばなぜかラーメンで有名

。

乱立するラーメン店を尻目に少し走ると突然左手に現れたのは巨大な“プレミアムアウトレットモール”

行きたい衝動を

ググッとこらえて黒保根町に向けて猛進、猛進!

やはりこーゆーものはプライベートでゆっくり来るものでしょう。ここはサラリと諦めるべし!(当然)

佐野藤岡ICで下りてから更に1時間。黒保根町に到着!

1時間走ると景色もガラリ変わってしまうものです。

幾度となくアップダウンを切り抜けて、なっと

さかもと園芸さんに到着!

東京から約3時間・・・周りの山々の頭にはまだ白い残雪がくっきりと見えます。

よもや「赤城おろし」とか「榛名おろし」とか言われる空っ風は、これらの山から吹き下りてくるのか。

運良く取材に行った日は穏やかな日でしたが、群馬は

「嬶(かかあ)天下と空っ風」という文句で有名な通り、真冬に吹きすさぶ風に向かって自転車で走ろうものなら、前に進めたもんじゃありません

ちなみにこのフレーズに出てくる「嬶(かかあ)天下」という言葉ですが、一見“群馬の女性は恐妻

”という印象を受けがちですが、これには

誤解があります。

群馬は昔から養蚕や製糸業が盛んで手先の器用な上手早な女性は高い賃金で雇われていました。

そのため働き者だった群馬の女性は、子守りを旦那に任せて働きに出ていました。

それを第三者が見て、「群馬の女性は(本来自分でやるべき)子供の世話を旦那にさせて自分は働いている!」と勘違いしたことから始まり、“恐妻”のイメージで捉えられるようになってしまったのです。

しかし、もともとは副業だった養蚕や製糸業も専業化が進み織物業が発展すると、上州の人々の暮らしは大きく上向くことになったのですが、その原動力となり活躍したのは農家の女性だったのです。

つまり、「群馬の女性は働き者!」

群馬で「かかあ天下」と言った場合は、女性に対する褒め言葉なんです!

くれぐれも誤解のないように!

あ、ちょっとヒートアップしすぎましたか?あはは^_^;

さて、本題に戻りまして、アジサイの大家にお会いするためには、いくらアジプロといえどもランクA程度では極めて失礼にあたるわけです。

更に超A級になるために、ここで

【もっとアジプロ講座!】

アジサイは別名“七変化”と言われるように、白色を除いて用土によって色が変化します。

酸性の用土ほど青味が増し、中性に近づくにつれてピンクや赤がより鮮明になります。(注意!:では、アルカリ性ならもっと鮮やかな赤になるかというとそうではなく、アルカリ性の用土ではなかなか植物は育たないわけです、はい。)

これは赤の色素(“アントシアニン”紫サツマイモやブルーベリーに含まれていることで有名ですね( ^ー゜)b)がアルミニウムと化合すると青くなるためで、アルミニウムは土の中に多量にあり、酸性ほど水に溶けて植物に吸われるようになるからです。

日本の土の殆どが酸性土ですから、青系の花は比較的鮮明な花色になりますが、ピンクや赤系の色は紫かかって濁ってきます。

そこで坂本さんの技術力の見せどころ!

坂本さんはその育種力と栽培力で数々の美しい赤ヤピンク系のアジサイを世に排出しているのです!

ご覧ください↓

ハウスには出荷を間近に控えたピンクのアジサイたちがハウスいっぱいに広がります!

一足踏み入れただけで圧巻の光景です。

アジプロの方ならご存知かもしれません。

↓こちらはミセスクミコ♪

ピンク色が愛らしくて人気品種です。

美しいミセスクミコにうっとりしていると、もっと美しいものに遭遇しました!

おっとこれはよもや本物のミセスクミコなのではあるまいか??

じゃじゃ?ん!本物のミセスクミコ様がご登場です!

本物のミセスクミコ様はとても若々しくていらっしゃり、アジサイのミセスクミコのように頬をピンク色に染めつつ、ハウス内でテキパキと従業員の皆様をリードする信頼の厚い

坂本さんの奥様なのでした。

やはりここでも群馬の女性は働き者!

艶やかな本家本元のミセスクミコさんに引き続き、坂本さん、ご登場!!

じゃじゃ?ん!!

さかもと園芸の坂本正次さんです。

「ミセスクミコと名前を付けた理由は?」と尋ねると、

「まあ、だいたい名前を付けるときは家族の名前、芸能人の名前、ゴロが良い物なんかを順位考えていって決めるんだよね。そのときは秋吉久美子とか後藤久美子とか、久美子っていう名前が芸能人にも多かったからね・・・」なんて芸能人に逃げるあたりは照れ隠しでしょうか?

その名前と商品イメージがぴったり合っているためか、今では毎年母の日のヒット商品です。

とりわけ今年は昨年より色のりが良いのが特徴です!

今年坂本園芸のアジサイに出合ったあなたは超ラッキー!

-------------------------------------------------------------------

アジサイの生産にはだいたい10ヶ月から1年かかります。

主な販売期は3-5月、ですから前の年の4月から5月に挿し木をして販売に備えるわけです。

ここから2ヶ月弱で出荷。(

注意!青じそではありません、くれぐれも)

徐々に成長していき・・・

↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ぐぐーん!

↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ぐぐーん!!

↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ぐぐーん!!!と生長して

となるわけです。 完成

ちなみにこちらは

“ブルーダイヤ”という品種です。

透き通るような涼しい青が新鮮な印象を与えます。

蒸し暑い夏に涼しく快適な空間をコーディネートするには一役買ってくれそうな好適品種ですね。

このようにハウスを見学させて頂いているとなんだか不思議なものが・・・

おっと、こんなところにどうして

菜切り包丁が

よもや日本人の野菜不足の傾向を案じ、ハウス内でもアジサイの葉を茹でて食べたりしているのか??

まさか

・・・と思ったら、答えを発見!

生長した苗を植え替える際、根の回りの土塊の大きさを調整するために菜切り包丁を使っていたのでした。

何かと思ってびっくりしちゃいましたよ?。

なんて納得していたら次の

不思議ちゃん発見!

い、いったいこれは何なのでしょう

この4輪のタイヤに載った1枚の鉄板。一見“スケボー”のようにも見えますが、通常のサイズに比べると微妙にバランスが違う・・・。スポーツ少年だった坂本さんの健脚に付いていけない従業員の方がこれを使用して伴走するとでもいうのか?まさか??

・・・と思ったら、またまた答えを発見!

ベンチではなく地面に置いた鉢物を一つ一つしゃがんで見ていくのは一苦労。

腰も膝も痛くなって、耐え切れずに立ち上がったときにはズキリ

と関節が痛むか立ちくらみってとこでしょう。これではお仕事を続けるのは難しいですよね。

そこでこれに座ってちょこちょこっとスライドしながら移動すれば、随分身体への負担も軽減されるという優れモノなのです!

地植えが多い野菜を栽培されている方はよくお持ちのようです。

アジプロの皆さんならば、ここで知っておかなければならないことがあります。(←神妙な雰囲気で読んで下さい)

坂本さんはただの生産者ではありません!

数々の度重なる改良により数々の優れた新品種を生み出していらっしゃる育種家でもあるんです。

いままでに試作した数はなんと10万本にものぼります

そのうち、世の中に残したのは20―30品種!これは大変なことなんです!

しかもその品種は日本のみならず、世界中に注目されている品種を生産しているのです。

それではここで

坂本さんの育種品種で、消費者の皆さんが比較的お店で手に入れやすい品種をご紹介します。

・ ミセスクミコ

・ ブルーダイヤ

・ ピンクダイヤ

・ ユングフラウジェミニ ・ ユングフラウラベンダー

・ ユングフラウラベンダー ・ ウィンドミルピンク

・ ウィンドミルピンク

(「ウィンド見る」ではありません。ウィンドミルとは「風車」の意味で、その通りガクとガクの間に隙間があるのが特徴です。)

これらのアジサイの中ではかなりのシェア率を占めるメジャーな品種を坂本さんが育種されたなんて、いかに坂本さんが優秀な育種家であるか、お分かりいただけると思います。

ハウスの中には試作コーナーがあり、見たことの無い珍しい品種がたくさん並んでいました。

↓

こちらは企業秘密♪につきモザイク画像にて勘弁してくださいな。

------------------------------------------------------------------

そんなこだわりを持つ坂本さんの優秀な作品たちを世間が見逃すはずはありません!

坂本さんは数々の賞を受賞していらっしゃり、なんと

2006年のジャパンフラワーセレクション・フラワーオブザイヤーに選ばれました。

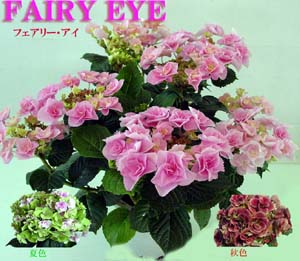

受賞したのは

フェアリーアイという品種です。

↓こちらは授賞式で日本のファーストレディ安倍夫人にフェアリーアイをプレゼントした瞬間です。

とーぉっても嬉そーな安倍夫人です♪

その他、2002年にオランダで開催されたフロリアードでもGOLD賞を獲得、更に遡って1992年のフロリアードでも鉢物部門で第1位を獲得されるという輝かしい実績をお持ちなのです

ハウス内にずらりと並ぶ坂本さんのアジサイちゃん

ここから世界の優秀作品が生まれたのですね!

では、なぜこのようなこだわりを持つ育種にも栽培にも優れた坂本さんが誕生したのか。

その秘密を(ドキュメンタリータッチで?)解明しましょう!

坂本さんは中学生の時から

蹴球少年

まっしぐら!・・・蹴球て(-.-)

その頃はサッカー部のことを蹴球部と言っていたそうです。

「埼玉を制す者は全国を制す」と言われたくらい激戦地区の埼玉で蹴球(サッカー

←しつこい?)に熱中、部長さんを務めていらっしゃいました。

あの釜本選手がオリンピックに出場したときで、それはもう蹴球に対する情熱は誰にも負けませんでした。

その蹴球熱は大学まで続きましたが、蹴球と同様に熱を注いでいたのが

サボテン!

中学生のときお兄様からもらったサボテンをきっかけにハマッていった坂本さん。学校では教科書の手前にサボテンの本を隠してチラ見していたほどのサボテンフリーク!

なんと大学の卒論も「サボテンの営利栽培について」!!

中学の時にお兄様からもらった最初のサボテンから徐々に増やしていき、群馬に引っ越してきたときはなんと600鉢ほども持っていらしたのだとか!

そんな“サボマニ”(サボテンマニア)だった坂本さんが栽培品目をアジサイと心に決めたのは理由がありました。

やはり「サボテンの営利栽培について」大学で学ばれただけに良くご存知で、サボテンは生長が遅い上に、資金・栽培・時間、売り先の確実性などを鑑み、サボでは生計を立てるのが難しいから・・・泣く泣くサボテンを諦めることにしたとのことです

代わりに「“花”をやりたい」と栽培品目を模索。

雑誌『農耕と園芸』で企画していた鉢花のプログラム生産講座(六本木にて開催)に参加し、アジサイにインスピレーションを受け、メインアイテムとして栽培することを決意されたそうです!

埼玉から群馬に引っ越したのは昭和48年の秋・・・世間では第一次オイルショックなどが起こり、ブルース・リーの「燃えよドラゴン」が封切りされ、おまけに桜田淳子・山口百恵・森昌子がデビューした

年でした。あたしゃ生まれていませんが。

「昭和49年に栽培をスタートして以来33年(!)、様々なアイテムに挑戦しつつもメインの生産品目(アジサイとシクラメン)を変えずに一つのことをやってきたからこそできたのかも・・・」と振り返る坂本さん。

一つのことを成し遂げることすら容易なことではありません。

サボテンや蹴球に対する情熱を見れば分かる通り、

坂本さんの一途な人となりがあったからこそ、世界レベルの数々の賞を受賞され、「アジサイの育種といえばさかもと園芸」というタイトルの獲得につながったわけです。

きっとその一途な情熱は奥様のミセスクミコ様にも注がれているに違いありません

「品種改良は楽しいけど、食べていかなくてはいけないから稼がないとね。

品種改良は先行投資で賭博的。費用対コストを考えてバランスよく生産と勧めていかなくてはならないよね。“好きすぎる”一筋ではどこかで弊害が出てしまう。」と坂本さん。

“好き”だけでは成し得ないという現実を見据えて、33年間生産と品種改良とに真摯に向き合ってきた坂本さんだけに、説得力のあるお言葉でした。

そんな坂本さんはその技術を若手の生産者に伝授するというお努めもしていらっしゃいます。

たまたまうんちく取材班がお邪魔したときに、坂本さんが生産指導をされているアグリベイスの多和田さんという方がいらっしゃいました。

(左が坂本さん、右がアグリベイスの多和田圭一さん)

多和田さんは2年ほど坂本さんのところで修行をして、今は「アグリベイス」として独立していらっしゃいます。

奥様の久美子さん曰く、「息子より手を掛けたわよ!」

そう繰り返しながら、多和田さんの肩を優しく叩いていらっしゃいました。その姿はまるで本当の親子のようでした

せっかくなので、同じ黒保根にある多和田さんの農場にもお邪魔致しました。

↓ちょっとだけご紹介。

多和田さんのお宅も主にアジサイとシクラメンを生産していらっしゃいます。

多和田さん曰く、

「この辺は田舎でね、ハウスの周りではタヌキやイノシシ、鹿も人も出没するんですよーーー!

」

こちらが「え?人も出るんですか?」と聞くと、

「うん、年寄りばかりだけどね・・・」

がーん(;_;) 多和田さーん、そんなこと言わないで?!

アグリベイスで働いていらしたのは、若い方ばかりでしたよーーー!←これホント。

多和田さんのハウスではまだ咲いているアジサイは殆どありませんでした。

その代わりこんな可愛いシクラメンの赤ちゃんを見つけちゃいました!

播種して2週間の芽です。

坂本園芸さんは(アグリベイスさんも)、弊社の鉢物生産者グループ「ループワン」に所属していらっしゃいます。

ループワンの紹介ページはこちら↓

http://www.otakaki.co.jp/profile/company/loopone.html

尚、4月23日(月)・24日(火)と大田市場の1階でループワンのアジサイ新品種の展示会を開催いたします。さかもと園芸さんの実際の商品はそちらでご覧いただけますので、お花屋さんは是非お越しください!

http://www.otakaki.co.jp/profile/company/loopone.html

尚、4月23日(月)・24日(火)と大田市場の1階でループワンのアジサイ新品種の展示会を開催いたします。さかもと園芸さんの実際の商品はそちらでご覧いただけますので、お花屋さんは是非お越しください!

お花屋さんとご購入いただいた消費者の皆様へ

【管理のポイント】

1.置き場所

直射日光下では花が早く色あせるので、半日陰か明るい室内に置くことがポイントです。

お花屋さんとご購入いただいた消費者の皆様へ

【管理のポイント】

1.置き場所

直射日光下では花が早く色あせるので、半日陰か明るい室内に置くことがポイントです。

2.水遣り自然界では梅雨時期の風物詩のひとつでもあるように、アジサイは基本的に水を好む植物です。

春から夏にかけては良く水を吸い土が乾きやすいので、土の表面がやや乾いたらたっぷりと与えます。

鉢の底から充分抜けるくらいにたっぷりと与えてください。

3.施肥

皆さんがお店で購入される時には既に与えてありますので、開花中は必要ありませんが、その後は月1回くらい追肥をして株を充実させてください。

4.剪定

アジサイの蕾は秋に枝の先にでき、翌年開花します。

夏以降、開花までの間に剪定をすると花が咲きません。7月末までに枝の中ほどで切り詰めます。

その後は間引いて日当たりをすると良い花が咲きます。

↑いかがでしょうか。世界の坂本さん直伝の「管理ポイント」。このマニュアルさえ知っていれば、「アジサイを10倍楽しむ方法」を知っているのも同然です!

今年はあなたの暮らしのパートナーにアジサイをいかがでしょうか。

きっと生活に彩りを与えるてくれることでしょう!

坂本さんのアジサイの目印はコチラ↓!

さかもと園芸さんの格言

・ 生産と育種は費用対コストを考えてバランスよく!

・ 生産品目のチョイスは生産性や営利性を考慮せよ!

・ いろいろ試してみながらも、一つのことをじっくり見据えることが大切!

・ 育種・生産33年、今こそ初心に返って植物を見つめ直すべし!

毎年アジサイを暮らしのパートナーに迎える方も、今年はアジサイで空間コーディネートしようかとお考えの方も、是非世界の「さかもと園芸」さんのアジサイをお試しください♪

<文責:Kathy >

>

●おまけ●

ハウス内の一方では、年末に出荷を終えたシクラメンたちが一休み。

花が終わり膨らむこの中から種が取れるんです。

花が終わり膨らむこの中から種が取れるんです。

-------------------------------------------------------------------------------

さかもと園芸さんとアグリベイスさんの所在する黒保根地域は、古くは平安時代に奥州から京に上る道沿いとして、江戸時代には足尾銅山から銅を搬出する街道筋として賑わいました。

黒保根町の総面積の89%を森林が占めており、清流も多くあり、恵まれた自然を生かした森林公園やキャンプ場、温泉センターなどがあります。

山あいにある黒保根町は、都会では失われてしまった人々の豊かな自然に育まれた暮らしが連綿と続いています。黒保根地域は山間地のため夏でも比較的涼しく、気候の面で花卉栽培に適しているのです。

最寄駅は東武特急「赤城駅」です。是非一度訪れてみてください。

-------------------------------------------------------------------------------

さかもと園芸さんとアグリベイスさんの所在する黒保根地域は、古くは平安時代に奥州から京に上る道沿いとして、江戸時代には足尾銅山から銅を搬出する街道筋として賑わいました。

黒保根町の総面積の89%を森林が占めており、清流も多くあり、恵まれた自然を生かした森林公園やキャンプ場、温泉センターなどがあります。

山あいにある黒保根町は、都会では失われてしまった人々の豊かな自然に育まれた暮らしが連綿と続いています。黒保根地域は山間地のため夏でも比較的涼しく、気候の面で花卉栽培に適しているのです。

最寄駅は東武特急「赤城駅」です。是非一度訪れてみてください。

今回訪問させていただきましたさかもと園芸さんは、その鶴の左羽の付け根の辺りに所在する桐生市にあります。

おっとヤバイ!

今回訪問させていただきましたさかもと園芸さんは、その鶴の左羽の付け根の辺りに所在する桐生市にあります。

おっとヤバイ! お花屋さんとご購入いただいた消費者の皆様へ

【管理のポイント】

1.置き場所

直射日光下では花が早く色あせるので、半日陰か明るい室内に置くことがポイントです。

お花屋さんとご購入いただいた消費者の皆様へ

【管理のポイント】

1.置き場所

直射日光下では花が早く色あせるので、半日陰か明るい室内に置くことがポイントです。